Lieber Markus, du erlaubst mir zu Beginn gleich eine persönliche, fast intime Frage zu stellen: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als am 25. Jänner kurz nach halb zehn Uhr abends der Vorhang fiel, es für Sekunden mucksmäuschenstill war im Großen Saal des Linzer Musiktheaters und alles auf dich gerichtet war, bis du die Spannung mit dem langsamen Senken des Taktstocks nach der Premiere vom Fliegenden Holländer aufgelöst hast?

Tatsächlich im allerletzten Moment, wenn diese großartige Oper mit einem wuchtigen Akkord auf einen Schlag endet, ist man erst mal vollkommen ausgepowert, zu keinem geordneten Gedanken fähig. Und dann dämmert einem: Es kann doch nicht wahr sein, dass diese gut zwei Stunden schon wieder rum sind? Natürlich steht man da schweißgebadet, genauso wie das gesamte Orchester, der Holländer gehört ja zu den anstrengendsten Opern im gesamten Repertoire, obwohl eine der kürzesten von Wagner. Die Geschichte lässt einen einfach keine Sekunde los, man erlebt eine Achterbahn der Gefühle, und ich möchte fast sagen, diese Oper – vor allem in der Version ohne Pause – ist für mich daher eines der perfektesten Musiktheaterstücke, das wir überhaupt haben. Mindestens so gut wie die Zauberflöte. Das Werk geht aber echt an die Substanz, keine Frage.

Wie geht man mit diesem Adrenalinkick, mit den Emotionen eines jeden Opernabends als Dirigent um? Gewöhnt man sich daran? Hast du Rituale für „danach“?

Der Tatsache, dass man danach emotional total aufgekratzt ist, muss man sich tatsächlich immer wieder aufs Neue stellen. Ich könnte da niemals gleich ins Bett gehen und gar einschlafen, das ist Fluch und Segen zugleich. Man befindet sich noch in einem wunderbaren, undefinierbaren Zustand, auch auf einem anderen Energielevel, obwohl man körperlich völlig erschöpft ist. Es gehen einem so viele Dinge durch den Kopf, so viele Eindrücke, die alle noch irgendwie verarbeitet werden wollen. Kurzum: Es dauert!

Dafür scheinst du ein Abo auf fantastische Kritiken zu haben. Egal ob Konzert oder Oper, die regionale, nationale und internationale Presse kann nur mit Superlativen deiner Leistung beikommen. Wie gehst du damit um? Liest du Kritiken, freust du dich darüber, antwortest du mitunter?

Ja, natürlich bin ich wahnsinnig glücklich und dankbar, wer wäre das nicht? Es ist eine große Bestätigung für unsere gemeinsame Arbeit! Wir suchen ja immer das Maximum, jeden Abend aufs Neue, wir alle, das gesamte Ensemble. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass uns das Publikum dabei auch folgt und alles verstehen will. Also, so wichtig für uns Künstler ein positives Feedback ist, so wichtig ist es aber auch, in jedem Moment bei sich selbst zu sein. Nur man selbst kann die letzte Instanz sein. Es können einem die Herzen zufliegen, man kann Standing Ovations ernten, das Publikum ist enthusiastisch und trotzdem: am nächsten Morgen geht eben alles wieder von vorne los. Das ist das Spiel, das ist unser Schicksal als Musiker und daran wird sich nie etwas ändern. So habe ich das auch immer erlebt bei all den Künstlern, die ich bewundere: diese kompromisslose Unbedingtheit und gleichzeitig diese Demut, die man gegenüber der Kunst braucht. Wenn alle applaudieren, umso schöner, aber auch wenn alle einen ausbuhen, ausschließlich man selbst kann fühlen und wissen, ob es gut war oder nicht. Sehr schwer, sehr schmerzhaft, aber wahr.

Eine Frage, die sicherlich besonders für die Produktion von Die gerissene Füchsin virulent ist: Im Operngeschäft werden Sängerinnen und Sänger oft Jahre vor einer Premiere engagiert. Weiß man da als Dirigent auch schon den Regisseur als Partner?

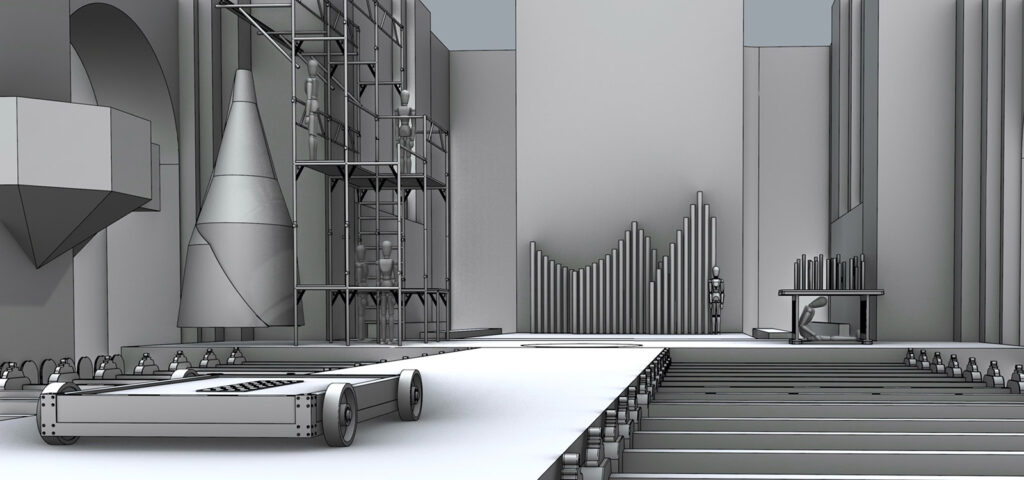

Ich habe das Glück, mit Peter Konwitschny schon in den Jahren 2005 bis 2007 gearbeitet zu haben und zwar an der Komischen Oper Berlin. Und jetzt, exakt 20 Jahre später, sind wir wieder am Start, das ist für mich ein ganz besonders freudiges Ereignis. Dem Haus in Linz ist Konwitschny ja ohnehin kein Unbekannter. Er gehört zweifellos zu den ganz, ganz großen Regisseuren, hat gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert und das Theater schon vor Jahrzehnten gleich mehrmals revolutioniert. Wir haben vor über einem Jahr begonnen, eine eigene Version des Füchslein zu erstellen und eine eigene Übersetzung anfertigen zu lassen. Wir spielen das Stück auf Deutsch, und natürlich wäre Konwitschny nicht Konwitschny, wenn er dieses Werk nicht komplett in unsere Zeit transferieren würde, als große Menschheits-Parabel sozusagen. Genauso ist das Werk ja auch eigentlich angelegt von Janáček und somit ein Steilpass für jeden ambitionierten Regisseur. Die tiefe Bedeutung zu erkennen, den eigentlichen Sinn dieser großen Gesellschaftsparabel herauszuarbeiten, darauf kommt es an.

Das schlaue Füchslein wurde vor 101 Jahren uraufgeführt, da liegt eine Neubetrachtung wohl nahe. Wie kann ich mir nun die Zusammenarbeit von zwei so Alphatieren vorstellen? Beeinflusst ihr euch gegenseitig? Hat Regisseur Konwitschny besondere Wünsche an dich?

Das Wichtigste bei einer solchen Begegnung ist, dass man da auf Augenhöhe seine Gedanken teilen kann. Und ich glaube schon, dass das immer ein sehr zerbrechlicher Vorgang ist. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Janáček musikalisch unglaublich exakt am tschechischen Sprachrhythmus entlang gearbeitet hat. Die Melodie ist bei ihm sozusagen immer ein Produkt des Textes und nicht umgekehrt. Das spiegelt sich dann auch in der Orchestersprache wider und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das auf Deutsch funktionieren soll, bis wir dann tatsächlich festgestellt haben, dass es ganz großartig geht und dadurch vor allem eine neue Metaebene bekommt, eine besondere Direktheit. Das klingt ja wunderschön, es ist eine sehr weiche Sprache. Wenn plötzlich in diesem Konversationsstück in Echtzeit all diese Figuren auf der Bühne in Beziehung zueinander treten, hat es doch eine ganz andere Dringlichkeit und dadurch auch ein anderes gefühltes szenisches Tempo, was wiederum das musikalische Tempo beeinflusst.

Bei Peter Konwitschny frage ich mich genauso wie bei dir, um ehrlich zu sein, wieviel Energie und Kraft man haben kann. Das Arbeitspensum, die Kopfarbeit, die du seit Jahrzehnten leistest, ist atemberaubend. Wie lange braucht man, um so eine Oper einzustudieren? Oder am Punkt gebracht: Wie schafft man das neben den täglichen Verpflichtungen?

Das Schöne ist ja, dass ich über diese Sache überhaupt keine Sekunde jemals nachzudenken habe. Seit ich ein Kind bin, mache ich Musik, und das gehört zu meinem Leben dazu. Ohne Musik könnte ich gar nicht existieren, also es ist für mich so selbstverständlich, wie beispielsweise zu atmen. Es hat mit Leidenschaft zu tun. Ich glaube, jeder Mensch, der in der glücklichen Situation ist, etwas aus voller Leidenschaft zu tun, wird wissen, was ich meine, weil man nur in dem Moment ganz bei sich ist. Natürlich merkt man auch, dass irgendwann der Akku leer ist und dass man besser aufladen sollte.

Dann darf ich kurz zusammenfassen, ohne Gewähr auf Vollständigkeit: Du bist neben deinen vielen Engagements und Verpflichtungen weltweit vor allen Dingen Chefdirigent des BOL, Chefdirigent des Orchestra della Svizzera italiana, designierter Chefdirigent des Sinfonieorchester Basel, nun auch des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und vor kurzem wurde bekannt, dass dich deine Wege nach der Zeit in Linz ab 2027/28 als Chef zur Utah Symphony in die USA führen werden. Das alles bedeutet doch schon jetzt größte Planungsarbeit?

Ja, also das ist auf jeden Fall eine planerische Herausforderung. Ab dem Moment, wo ich den Taktstock auspacken darf, und vors Orchester trete, da fühle ich mich wie der Fisch im Wasser, da hab ich’s geschafft, das ist jedes Mal wie ein Geschenk. Darum geht es letztlich. Auf der anderen Seite liebe ich die Kontinuität und feste Partnerschaften, da lässt sich etwas aufbauen und im besten Fall Großes entwickeln. Natürlich ist Amerika ein großes Abenteuer für mich, eine neue Herausforderung. Wir als Familie werden aber sicherlich in Österreich wohnen bleiben, ich habe hier in Europa ja mein berufliches Zentrum als Dirigent, mein Orchester in der Schweiz, das Sinfonieorchester Basel und auch das RSO in Wien. Utah Symphony ist ein fantastisches Orchester, es gehört zu den großen Traditionsorchestern in den USA: eine ganz andere Welt und genau deshalb freue ich mich wahnsinnig darauf. Auch gesellschaftlich und politisch kommt auf die Kunstschaffenden dort wie hier eine große neue Verantwortung zu. Man hat begriffen, dass es keine Zeit mehr zu verlieren gibt, auf die Menschen eine positive Kraft auszuüben und für Respekt, Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit einzustehen. Wir müssen heilen.

Es sind nicht nur die unterschiedlichen Programme mit Raritäten und außergewöhnlichen Stücken, sondern v. a. auch ganz unterschiedliche Klangkörper, denen du vorstehst. Das erfordert auch viel Agilität und Sensorium, auf die Musiker:innen einzugehen, die Schwingungen wahrzunehmen. Fällt dir das leicht? Hast du für jedes Kollektiv eine eigene Arbeitsweise?

Diese Tatsache der verschiedensten Identitäten und Traditionen reizt mich eigentlich am Allermeisten. Es ist für mich wahnsinnig spannend, erst einmal zuzuhören, den Klang aufzunehmen, die Persönlichkeiten und Charaktere der Ensembles zu spüren. Identität ist ohnehin das wichtigste Stichwort. Das ist auch hier in Oberösterreich mein Lieblingsthema gewesen, als ich hierherkam und ist es immer noch: Was bedeutet es, Bruckner Orchester zu heißen und zu sein? Was macht uns einzigartig und unverwechselbar? Da bin ich, ich kann es gar nicht anders sagen, richtiggehend glücklich, all die Menschen zu sehen, wie sie auf dieser Welt universal auf klassische Musik reagieren, auf Beethoven und Tschaikowski und damit sofort etwas ganz Großes verbinden, etwas Spirituelles und berührt werden, ja unter Umständen sogar erschüttert. Letztlich macht diese Musik uns erst zu Menschen, jenseits aller Fragen nach Hautfarbe und Geschlecht, nach Religion, nach Passport oder Kulturkreis. Das ist völlig zweitrangig. Wenn nicht sogar unsinnig, komplett unsinnig. Mit so vielen verschiedenen Klangkörpern zu arbeiten ist vielleicht immer wieder die erneute Bestätigung dieses großen Geheimnisses, dass wir immer dann, wenn wir Musik machen und hören, auf dem richtigen Weg sind. Wir lernen Respekt vor dem Fremden und Unbekannten. Dem liegt tiefste Menschlichkeit zugrunde und ist für mich persönlich ein unglaublich großes Geschenk, dies immer wieder beobachten und erleben zu dürfen.

Ich möchte gewissermaßen an unseren Anfang des Gesprächs zurückkommen, als es um Außenwahrnehmung und Erfolg ging. Gibt es im „Poschnerversum“ – um ein Wording des BOL aufzugreifen – auch so etwas wie Raum für Skepsis, für Angst, für Selbstzweifel? Ich schätze dich freilich als sehr reflektierenden, aber auch sehr risikofreudigen Menschen ein.

Aber ja. Letztlich ist man ja mit seinen Partituren, mit seiner Musik, mit seiner Kunst immer alleine. Ein unendliches Ringen und immer wieder auch echter Kampf. Man merkt relativ früh, dass man sich auf einer Reise zum eigenen Selbst befindet, ins eigene Innere. Also insofern muss man sich stark auf die Frage fokussieren, wer bin ich eigentlich? Und warum entscheide ich so und nicht anders? Also verstehen, warum es so ist, wie es ist.

Letztlich ist es aber genau das, was tatsächlich die Musik braucht. Sie braucht das Ich, die Persönlichkeit. Wir können Musik nicht begrifflich begreifen, aber dennoch verstehen. Wenn wir ergriffen werden, verstehen wir Musik, wenn wir versuchen Musik zu begreifen, verstehen wir sie nicht. Das ist das große Geheimnis. Die Frage nach sich selbst begleitet mich sehr, sehr stark und zwar mit fortschreitendem Alter und Erfahrung immer mehr als die Frage nach der vermeintlich richtigen Interpretation. Inspirierend aber empfinde ich die Frage nach der Herkunft des eigenen Tuns und nach dem eigenen Fühlen. Und das ist natürlich etwas, was immer einhergeht mit Zweifeln und unter Umständen auch mit manchmal ganz großen Zweifeln. Das Verrückte ist ja, dass ich mir das nicht so vorgestellt habe, als junger Künstler. Ich hatte dieses Glück, sehr früh solchen großen Dirigenten wie Sir Colin Davis zu assistieren, auch Zubin Mehta und Bernard Haitink habe ich besser kennenlernen dürfen. Es war irritierend für mich als junger Dirigent zu sehen, welch große Zweifel, bzw. welch große Fragezeichen diese Dirigenten mit sich herumgetragen haben. Alle, die auf die Bühne gehen, haben es mit Ängsten zu tun; jeder, der sagt, er ist völlig angstfrei, dem glaube ich kein Wort. Und Erfolg ändert wenig daran. Das ist vielleicht das Paradoxe an unserem Beruf.

Das ist ein faszinierendes und weites Feld am Ende unseres Gesprächs, das du hier eröffnest. Darf ich dir trotzdem noch mit einer ganz banalen Schlussfrage kommen?

Ja, sicherlich.

Hand aufs Herz: Gibt es Tage, an denen du aufwachst und kurz nicht weißt, wo du dich befindest?

Ja, das ist schon vorgekommen. Kurze Orientierungsphasen gehören dazu. (lacht)