Schauspieldramaturg Andreas Erdmann sprach vor dem Probenbeginn mit Susanne Lietzow, die gerade eine Oper inszenierte und zugleich die Vorbereitungen für die Proben an Pension Schöller abschloss. Sie sprechen über vergänglichen Humor und zeitlos Komisches, über die Epochen, welche sich für Lietzow in der Pension Schöller spiegeln, über ihre Arbeit mit den Schauspieler:innen und an der Schreibmaschine:

Frau Lietzow, das Stück Pension Schöller stammt aus dem 19. Jahrhundert, die Autoren der Urfassung heißen Carl Laufs und Wilhelm Jacoby. Seitdem wurde das Stück aber meist nicht im deutschen Original gespielt, sondern in Bearbeitungen. Werden Sie es auch bearbeiten?

Natürlich, man muss das Stück bearbeiten, es stammt ja aus dem Jahre 1890 und lebt in seiner eigenen Zeit. Allerdings haben die Autoren Laufs und Jacoby eine Komödienstruktur geschaffen, die so wunderbar funktioniert, dass dieses Stück auch immer weiter gespielt werden wird. Die Grundidee, durch eine Blickwinkelverschiebung Normalität als verrückt erscheinen zu lassen, ist großartig. Da stellen sich gleich Fragen wie: Was ist normal und was nicht? Gibt es das überhaupt, Normalität? Und wie verrückt ist jeder einzelne von uns, wenn wir den Blickwinkel verändern? Das allein finde ich schon mal hochspannend.

Ist es das, was das Stück noch immer aktuell sein lässt?

Genau, diese Grundidee. Die Details mögen sich ändern, aber die Idee ist zeitlos.

Es gibt ja auch in Österreich berühmte Fassungen der Pension Schöller, die auch vom ORF aufgezeichnet wurden, mit Maxi Böhm und eine jüngere mit Helmuth Lohner und mit Ossy Kolmann. Sind Ihnen die geläufig?

Ja natürlich! Mit denen ist man aufgewachsen. Die liefen sonntags nachmittags im österreichischen Fernsehen.

Hat man die, wenn man eine neue Bearbeitung des Stückes macht, im Hinterkopf?

Nein gar nicht, ich hab mir diese alten Aufzeichnungen bei der Recherche zu dem Stück natürlich nochmal angeschaut, und die sind ja sehr gut. Maxi Böhm zum Beispiel macht das einfach großartig. Aber auch diese Fassungen sind an ihre Zeit und auch an einen Schauspielstil gebunden der heute so nicht mehr funktioniert.

Sind Sie als Komödienbearbeiterin und -autorin politisch korrekt?

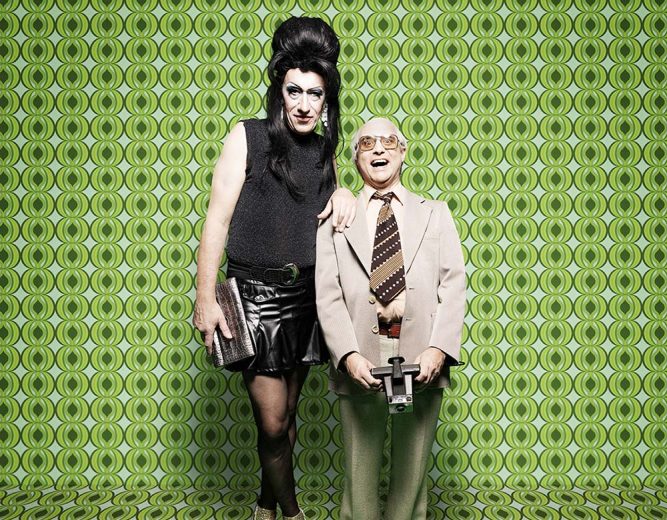

Nein. Ich verlege das Stück unter anderem deshalb auch in die 70er Jahre. Genauer gesagt, gibt es zwei Gründe, weshalb ich meine Fassung der Pension Schöller in die 70er verlege. Der erste ist die ungeheuerliche politische Unkorrektheit dieser Zeit, die einem heute sofort ins Gesicht schlägt, wenn man sich zum Beispiel Fernsehshows dieser Epoche anschaut. Da gehen einem heute ja die Augen und die Ohren über. Und dann gibt es noch einen zweiten, sogar noch wichtigeren Grund für diese zeitliche Verortung. Ich finde nämlich, dass es in den 70ern in den Menschen ein Gefühl gab, man könne die Welt verändern. Ich nenne es mal einen Atem der Freiheit. Leider ging dieses Gefühl schon in den 80ern wieder verloren. Aber diesen Atem der Freiheit möchte ich in das Stück hineinbringen. Wir haben es dort ja mit Provinz-Schnarchnasen zu tun, die in das Berlin der 70er kommen und dort eine Welt erleben, die ihnen einen Horizont eröffnet.